◎ 意 义

边海防事关国家主权、领土完整和海洋权益,事关边境沿海地区安全稳定和经济社会发展,在国家战略全局中具有重要地位和作用。党和国家历来高度重视边海防工作,始终把强边固防作为安邦兴国的战略基础。边海防工程建设,正是国家边海防委员会贯彻习总书记提出的“治国先治边”、“周边不清、国无宁日”所推出的重要战略举措,是按照“能打仗、打胜仗”的能力标准,坚持“政治安边、富民兴边、军事强边、外交睦边、科技控边”的总体思路,推动边海防管控手段信息化的实际步骤。

◎ 建 设 原 则

控 提高管控能力,确保区域安全

建 集成系统资源,提高科技含量

管 分级分类管理,提高使用效益

用构建场景应用,突出智能感知

维 建立运维机制,保持常态好用

◎ 建 设 思 路

我们建设的思路是从视频监控到数据处理最终到应用于实际,实现应用模式由事后被动处置向事前预警的转变。

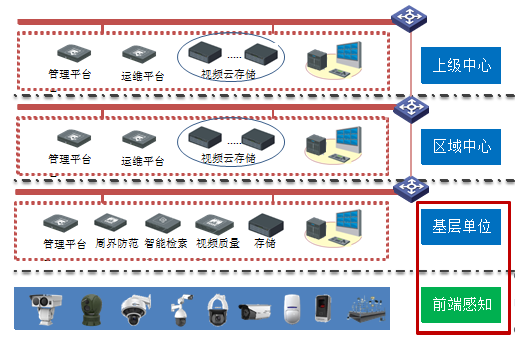

◎ 三 级 架 构

★管理中枢,最顶层位置,管理全域上传的数据,进行融合应用,备份存储。

★分控中心,中间层位置,管理下级单位上传的数据,进行融合应用,备份存储。

★基层控制中心,侧重对前端多维感知数据的分析处理、显示、存储。

★位于前端采集单元位置,侧重多维感知数据的采集。

◎ 九大子系统

★编码及存储 ★高清显示 ★视频会议及音频控制

★供电 ★视频检索 ★智能防范

★视频摘要 ★运维管理 ★一键触发

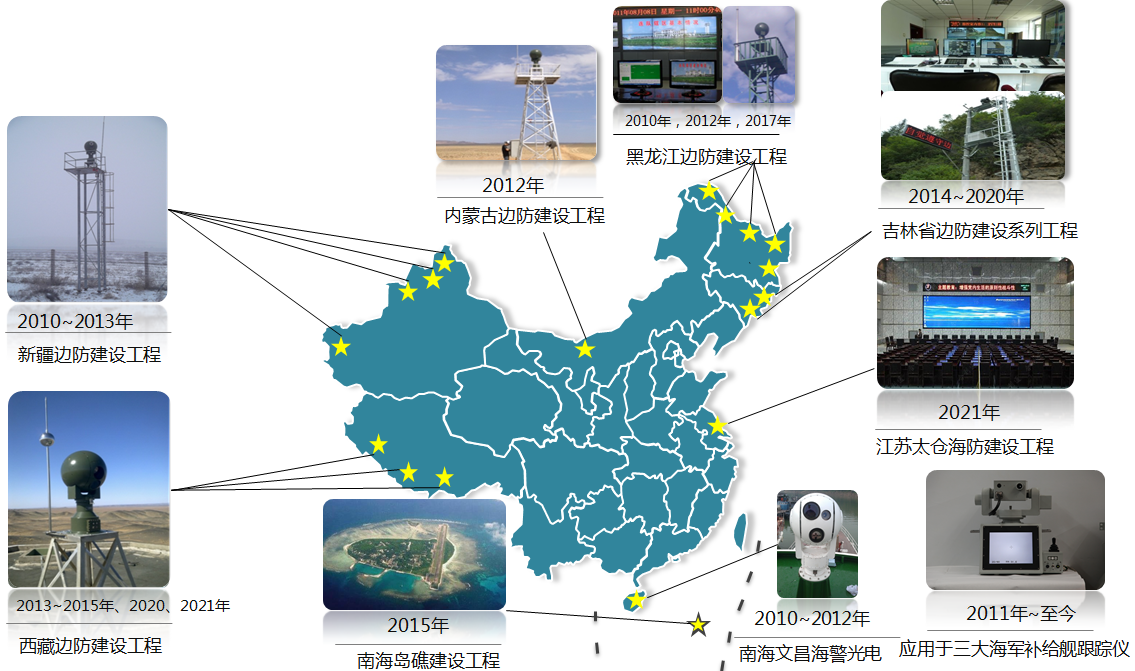

◎ 边 海 防 业 绩

天津汉光参加了国家边海防委员会组织的海防和边防信息化系统研制工作,研制的边防监控设备大量装备于辽宁、山东、浙江、新疆等沿海各省的海防监控站。

◎ 典 型 案 例

★新疆边防建设工程

★内蒙古边防建设工程

★黑龙江XXX边防建设工程

★吉林省XXX边防建设系列工程

★江苏XXX海防建设工程

★南海岛礁建设工程

★西藏XXX边防建设工程

★南海文昌海警光电

★应用于三大海军补给舰跟踪仪